“Lanzar la mano, oír la piedra, sujetar el instante”, el proyecto artístico que reflexiona sobre la soberanía alimentaria de Chiloé en tiempos de crisis climática

La artista argentina Estefanía Santiago ha viajado hasta Chiloé gracias al programa de residencias artísticas Sobremesa II, del Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago), para construir un “archivo afectivo” sobre los saberes ancestrales de este territorio único en el mundo.

Son cerca de 40 islas las que conforman Chiloé, un archipiélago del sur de Chile, verde y lluvioso, donde crecen papas de colores y las historias de brujos y criaturas mitológicas de los bosques y los océanos se fusionan con saberes ancestrales. Sus singulares prácticas agrícolas le convirtieron en 2011 en el único territorio chileno en la lista de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), una iniciativa de la FAO que reconoce agroecosistemas gestionados de manera sostenible por agricultores, con una alta biodiversidad y conocimientos tradicionales.

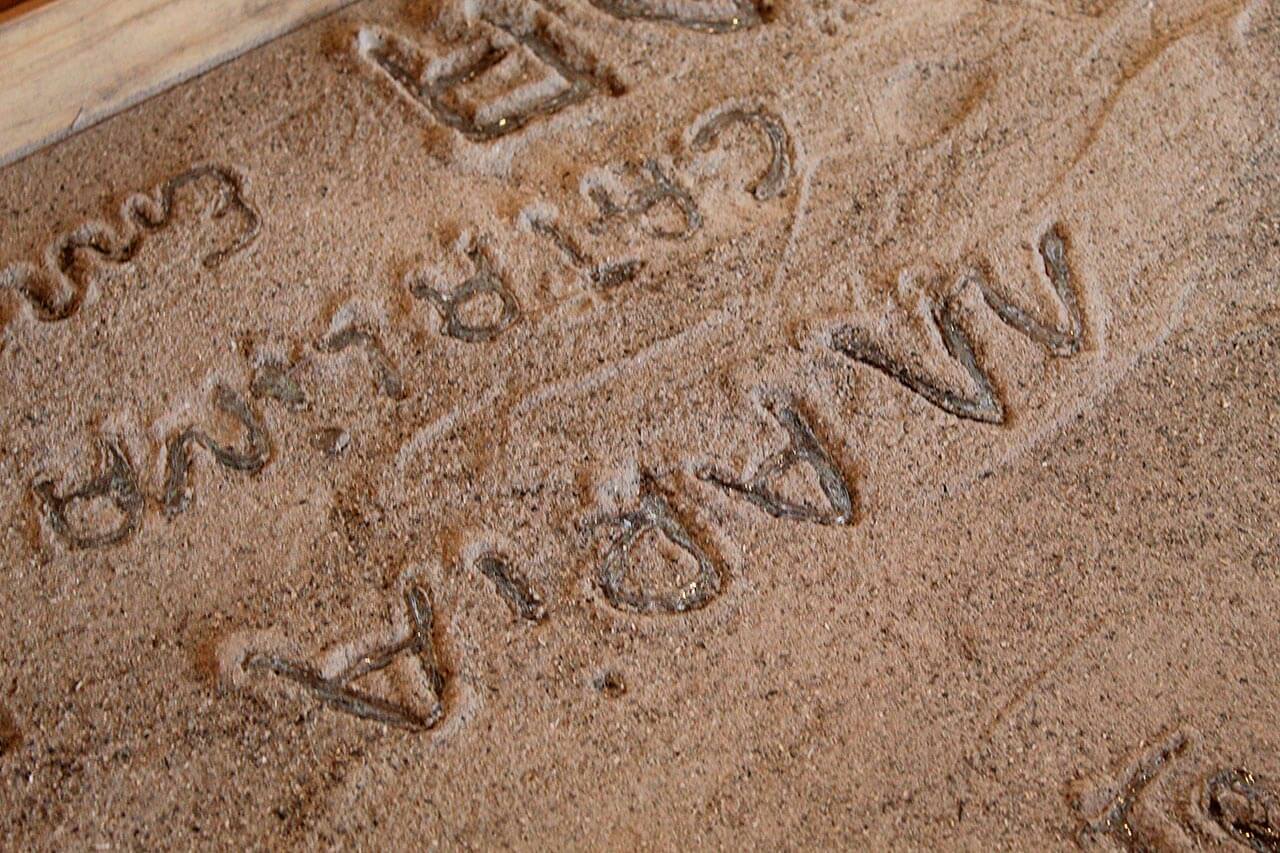

Hay un dicho que asegura que en “La Isla”, como se conoce a Chiloé en el Chile continental, “nadie pasa hambre”. Una de las responsables es la Pincoya, una criatura con aspecto de mujer joven, con larga cabellera dorada y vestida con algas, que llena los mares de choritos, cholgas, piures y picorocos. Pero el gran tesoro insular es, sin duda, la papa. Un tubérculo que es mucho más que la base de cualquier comida: es una forma de vida. Se calcula que antes de la llegada de los españoles existían un millar de variedades de papas nativas, de distintas tonalidades, formas y tamaños, de las que sólo han sobrevivido cerca de 250. Las conocidas como “guardadoras de semillas” son las campesinas que, con ahínco y determinación, están desafiando a la pérdida de biodiversidad y conservando este valioso patrimonio genético.

La artista argentina residente en España Estefanía Santiago (Entre Ríos, 1988) ha viajado hasta este escenario único en el mundo para desarrollar “Lanzar la mano, oír la piedra, sujetar el instante”, una propuesta que busca “poner la atención sobre los detalles y sobre todo aquello que nos atraviesa” y conformar un «archivo afectivo» sobre los ricos saberes de este archipiélago, famoso por sus palafitos de colores y sus iglesias de madera declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

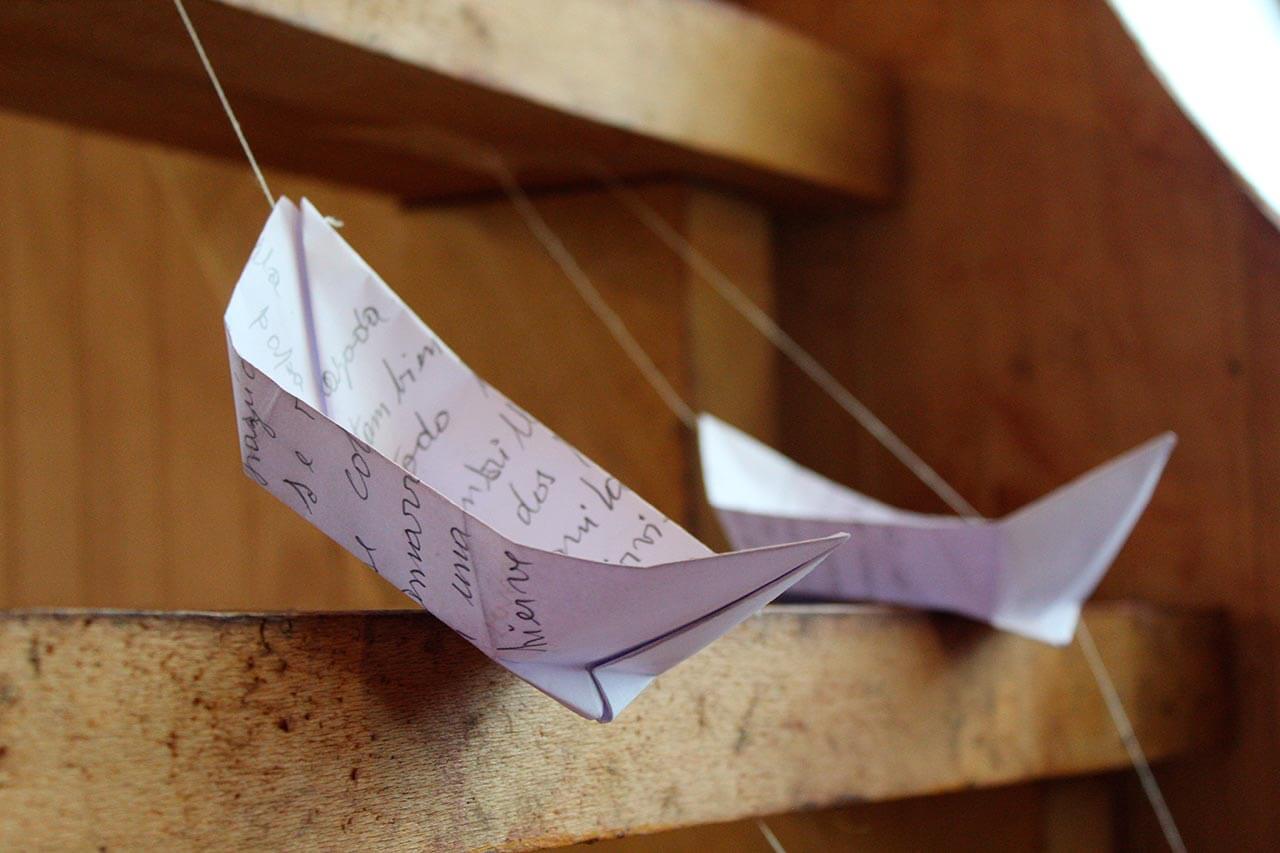

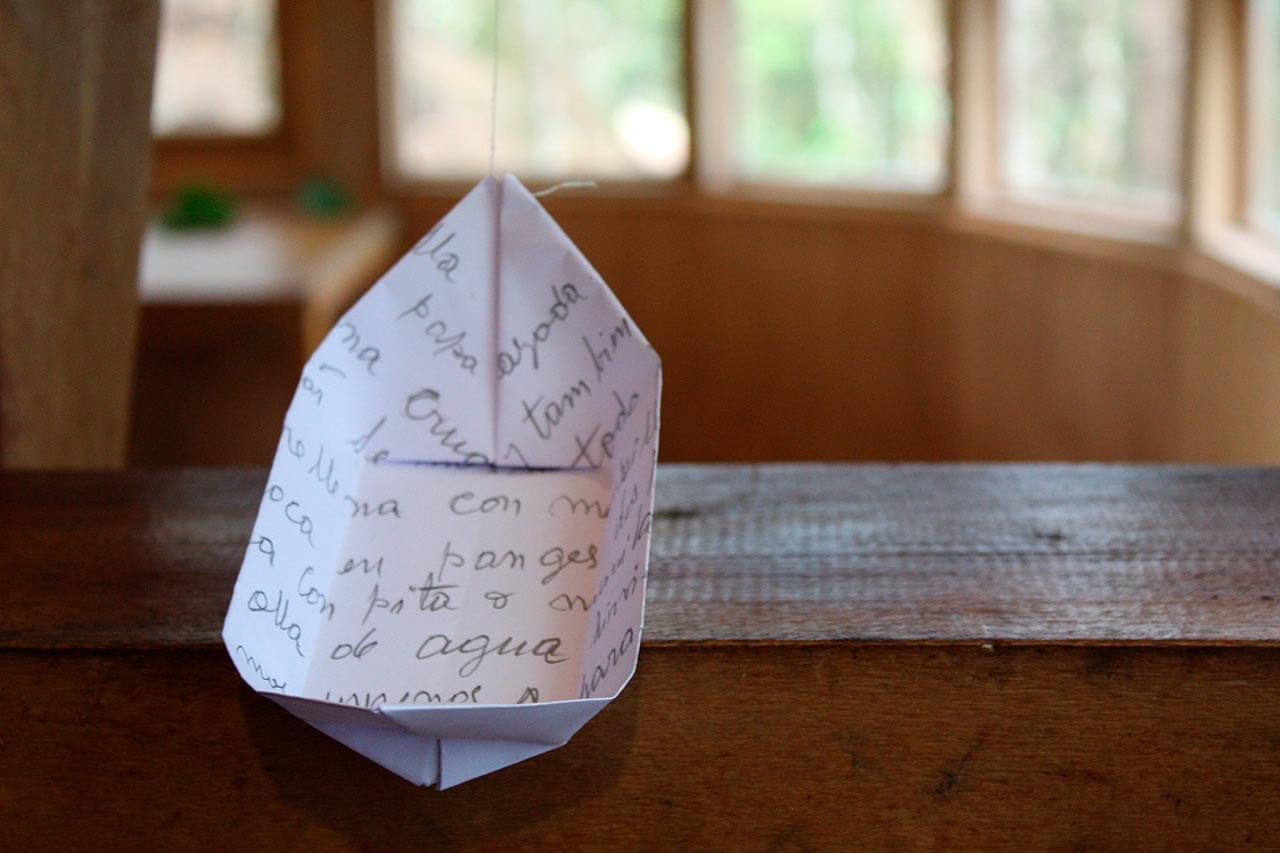

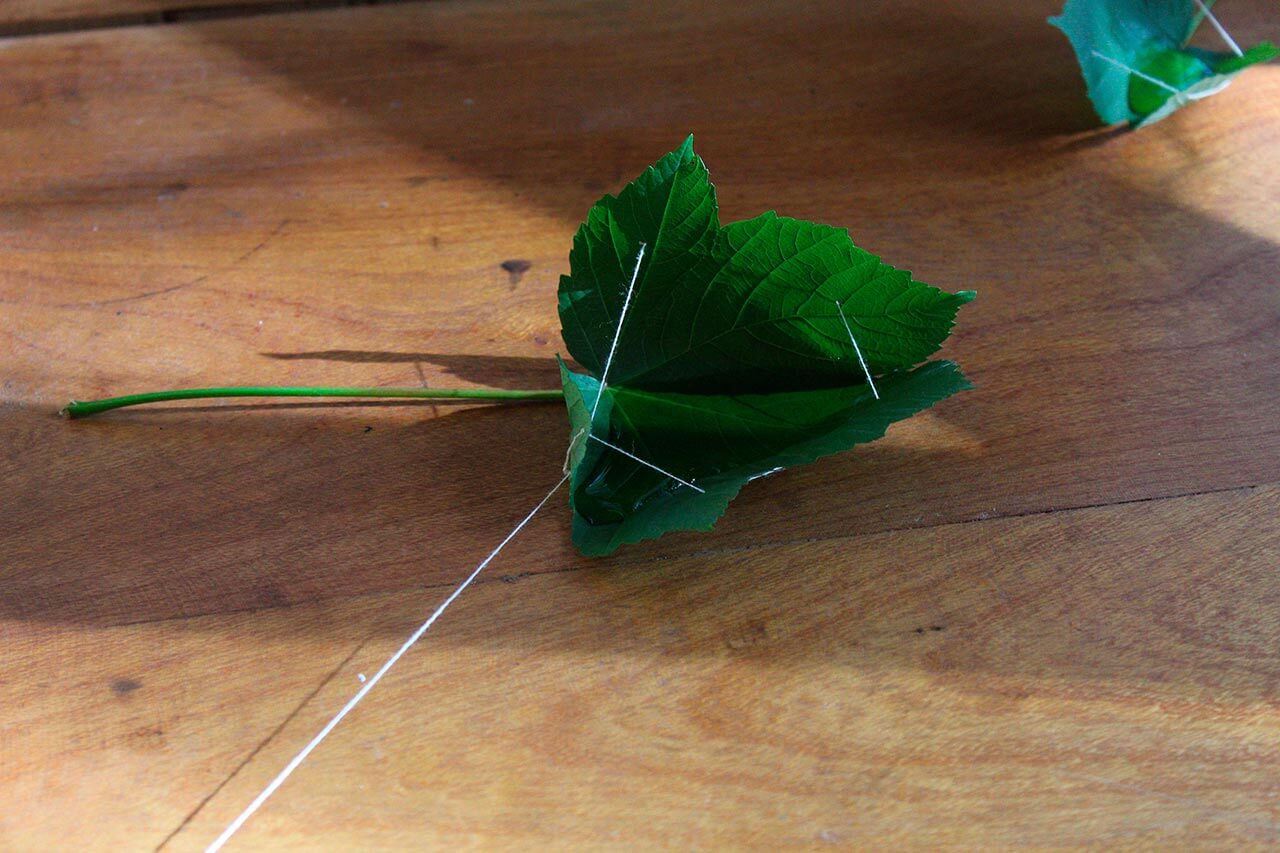

El proyecto consta de distintos encuentros con mujeres de la comunidad, en los que conjuntamente buscaron “resignificar poéticamente lo cotidiano” y bucear en la cultura chilota a través de lo que la artista llama “la metodología de los ecos”, un práctica que consiste en “construir desde la resonancia” e ir enlazando conversaciones “para que vayan haciendo eco las unas en las otras”.

“Me interesa mucho trabajar con las historias que están al margen de los grandes relatos. Vivimos en un mundo donde siempre seguimos una única visión, muy occidentalizada y colonial, extractivista, donde las cosas se hacen sólo de una determinada manera. El proyecto busca recuperar los gestos, conservarlos y brindarles el lugar frente a un presente de explotación y destrucción”, explica Santiago.

La propuesta de Santiago forma parte del programa de residencias artísticas Sobremesa, un proyecto cultural del CCESantiago que reflexiona en torno a la cocina, los cuidados, la soberanía alimentaria y la comensalidad en tiempos de crisis ecológica. La primera edición tuvo lugar en 2022 en la capital chilena, donde distintos artistas reflexionaron sobre “la comida en tiempos del capitaloceno” y “cómo desde la comida podemos establecer relaciones con el otro de colaboración o de conflicto”, explica la curadora del proyecto, la española Ana Escariz (Santiago de Compostela, 1996). Para esta segunda edición, se eligió trasladar la residencia artística a Chiloé por ser un ejemplo en materia de soberanía alimentaria y como una manera de descentralizar los proyectos del CCESantiago.

“La soberanía alimentaria a día de hoy está en jaque, en gran parte por la incorporación de la tecnología de última generación en la producción de alimentos y la llamada Agricultura 4.0, un conjunto de tecnologías centradas en la digitalización de los procesos agrícolas y en la recolección de ingentes cantidades de datos sobre los terrenos donde se producen los alimentos. Esta industrialización nos va separando cada vez más de las prácticas ancestrales y coloca esos datos y conocimientos en manos de las multinacionales, lo que, en mi opinión, pone en peligro nuestra soberanía alimentaria”, asegura Escariz. En la emergencia climática actual, añade la curadora, “es más necesario que nunca proteger prácticas agrícolas tradicionales como las de Chiloé“.

El título del proyecto artístico se refiere al epostracismo, ese pasatiempos universal que consiste en arrojar una piedra contra la superficie del agua y lograr que rebote una o más veces antes de hundirse: “Hacer patito (como se conoce a este juego en Argentina) es una acción efímera de contemplación, de mover objetos en la naturaleza y estar en ella. De atravesar el aire, de escuchar y de posar el peso sobre el agua por un instante”, cuenta Santiago, quien ha aprendido de las mujeres de la comunidad “no sólo nuevas formas de alimentarse o sanar, sino también otra forma de entender el tiempo”.

“Es un aprendizaje que va a contramano de esta vida acelerada que tenemos, sobre todo en las ciudades. En el mundo capitalista en el que vivimos solo hay espacio para el consumo y la competencia. Con esto no estoy tratando de romantizar la vida en el archipiélago, que es muy sacrificada, pero sí poner en valor estas labores que han sido vapuleadas durante tantos años”, añade la artista.

La residencia, iniciada el 31 de octubre y con una duración de cinco semanas, se desarrolló en el espacio Comarca Contuy, ubicado en la comuna de Queilen, en el sudeste de Isla Grande, la principal del archipiélago. La segunda etapa del proyecto consiste en una instalación que recogerá parte de los saberes compartidos en las charlas y en una comida colectiva y pública.